リハビリテーション

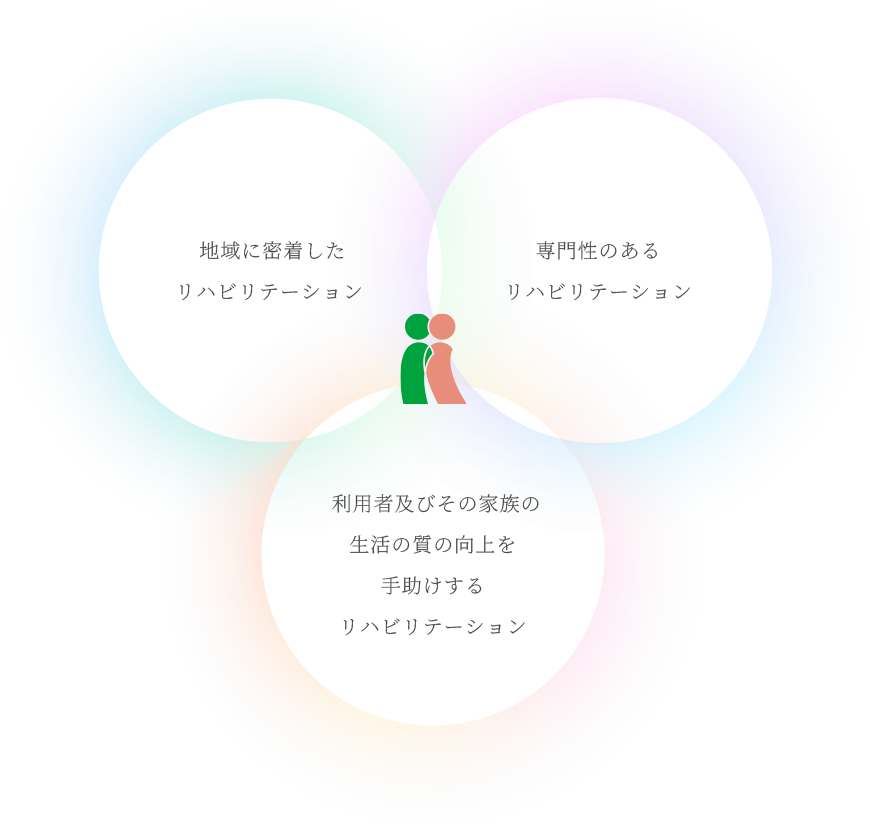

リハビリテーション部基本理念

【 私たちが提供するリハビリテーション 】

リハビリテーション科

リハビリテーションに関する施設基準として、「脳血管疾患等(Ⅰ)」「運動器(Ⅰ)」「心大血管(Ⅰ)」「呼吸器(Ⅰ)」「がんのリハビリテーション」を備え、幅広い疾患に対応できる体制を取っています。

また、回復期リハビリテーション病棟(リハビリ病棟)および地域包括ケア病棟(包括病棟)においては、365日体制で集中的なリハビリテーションを提供できるようにしています。

部門・施設基準

菊南病院のリハビリテーション部には理学療法・作業療法・言語聴覚療法の各部門を有するリハビリテーション科と、通所リハビリテーション部門があります。

当院におけるリハビリテーション施設基準(平成30年4月現在)

- 脳血管疾患等(Ⅰ)

- 運動器(Ⅰ)

- 心大血管(Ⅰ)

- 呼吸器(Ⅰ)

- がんのリハビリテーション

- 回復期リハビリテーション病棟(Ⅰ)

主な治療法

理学療法

当部門では、脳卒中後遺症、神経・筋疾患、関節症や腰痛症等の患者様を主な対象に、麻痺した部分の機能回復や、失った日常生活動作能力の再獲得のための取組みを行っています。

理学療法の主たる手段は運動療法ですが、それを補助するため、温熱や電気刺激などの物理療法、義足や装具を用いる義肢装具療法も併用します。運動療法の意義は、適切な運動・動作の促通・強化による運動学習ですが、より効果的な運動学習のため、詳細な動作分析や運動機能評価を行い、それを元に患者様個々に適した訓練メニューを作成することに重点を置き、また、丁寧に根気強く反復した運動療法を行うよう心がけています。

また、心臓に疾患のある患者様に対して、運動負荷試験を元に運動量を調整しながら社会復帰に向けたアプローチを行う「心臓リハビリテーション」も当部門の大きな柱の一つです。循環器専門の医師と心臓リハビリテーション指導士の資格を持ったスタッフを中心に専門のチームが対応いたします。

患者様にとっては時に厳しくつらい内容も含まれていますが、「いつも笑いの絶えない機能回復訓練室」を目標に、スタッフ一同(理学療法士15名、助手1名)常に患者様と家族の立場に立って一緒に頑張っていきたいと思っています。

顔で前向きに取り組むこと」を心掛けています。患者様一人ひとりのペースや気持ちを尊重し、進歩を感じられるようなサポートを提供します。当院の目標は、患者様が自信を持って日常生活を送れるようになることです。

作業療法

「作業」というとどんなものを連想しますか?園芸・労働・裁縫…。

あまりスマートなイメージではありませんよね。しかし、たとえばこんな問題のとき作業療法は行われます。

- 脳血管障害の後遺症で、手足が不自由になり日常生活動作(排泄・食事・入浴・移動・更衣等)がうまくできないとき。

- 病気による障害に加え、老化によって生じる生きがいや役割の喪失、引きこもりなどの心理的、社会的な問題が起こったとき。

以上のような問題を克服するために諸機能の改善を目的とした適切な治療プログラムを提供したり、手工芸やレクリエーション等の様々な活動を用いて残存機能を引き出したり機能低下を防いだりと、個人にあわせた多彩な働きかけが行われます。

家庭に帰ったら炊事や洗濯などの家事を行うことが必要な人には、実際に料理を作る調理実習等にも積極的に取り組んでいます。たとえば、自分の作った料理を笑顔で食べてくれる人がいる。そんなことを実感することが家庭復帰への自信につながってゆくように思います。

当院の作業療法では、患者様の一日でも早い社会や家庭への復帰を願い、スタッフ16名で明るく楽しく、時には厳しく作業療法を行っています。

言語聴覚療法

当院の言語聴覚療法科は、地域に根ざした言語療法を提供するということを目標として平成6年9月に開設されました。

現在、スタッフ11名で地域医療活動(言語障害友の会の活動サポートやボランティア団体の講習会等)も積極的に実践しています。

【 言語療法 】

神経心理学的検査、咀嚼・嚥下機能検査、聴力検査などの各検査に加え、失語症、構音障害、認知症に対するアプローチを実施しています。

実施内容に関しては、個人の障害のタイプ、重症度に合わせた細やかな目的に沿ったプログラムを実践しています。

またそのような方が、退院されて家庭に帰られた場合、社会的孤立がよく問題となりますが、そのような環境を防ぐために、言語障害友の会の支援活動も実施しており、当院の言語療法科は事務局として会の活動拠点となっています。

【 音楽療法 】

対象疾患は失語症、構音障害、認知症で心理的安定、意欲向上、発話機能促進を目的に実践しています。

内容は歌唱、合奏などで、合唱に使用する楽器はギター、キーボード、合奏に使用する楽器は電子ドラム、トーンチャイム、ハンドベル、タンバリン、鈴等、様々な楽器を使用しています。

嚥下リハビリテーション

平成12年4月より、嚥下リハビリテーションを実施しています。

対象者は、脳血管障害後遺症または、変性疾患の方など、咀嚼や飲み込みが上手くいかなくなった嚥下障害の方です。

摂食・嚥下障害の評価法としては、反復唾液嚥下テスト(RST : 30秒中、何回飲み込めるかを見るみるテスト)、咳テスト(クエン酸を薄めたものをネブライザーで噴霧し、それを吸ったときの反応を見るテスト)、構音検査(唇・舌等の動きを見るテスト)などを行い、その後、必要性があればVF検査(様々な食形態のバリウムを食べてもらうところ/側面像・正面像/をX線で撮影したものをビデオに収録し、その映像にて被検者が食物をどのようにして咀嚼し嚥下することが出来るのを見る検査)を実施致しております。

そして、それらの評価を踏まえ、カンファレンスにおいて、患者様の問題点に合わせて間接的アプローチ法(食物を用いない方法)や直接的アプローチ法(食物を用いて行う方法)等を行っております。

今後、多くの嚥下障害の方にかかわり、一人でも多く「安全に口から食べられる」という喜びを感じていただけるよう、病院スタッフ一丸となって頑張っていきたいと思っております。

在宅支援部

通所リハビリテーション

「自宅では困難だけどリハビリテーションが必要」又は、「外出してリハビリテーションを受けることで生活の質を向上させたい」と思われる方のために、当院では通所リハビリテーションを提供しています。

当院の通所リハビリテーションでは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が専門的なリハビリテーションプログラムを提供し、利用者の方々がご自身のペースで取り組める環境を整えています。また、他の利用者との交流を通じて社会性を高め、生活の質を向上させることを目指しています。

通所リハビリテーションは、定期的に受けることで、機能回復や維持を図りながら、日常生活の中での自立を支援します。リハビリテーションの内容は個別のニーズに合わせてカスタマイズされ、各種の運動療法や作業療法、言語療法が行われます。

訪問リハビリテーション

「通院は困難だけどリハビリテーションが必要」又は、「今まで出来ていた動作が最近厳しくなってきた」などと感じられる方のために、当院では訪問リハビリテーションを実施しています。

地域のなかで生活しておられる方のなかで、「通院は困難だけどリハビリテーションが必要」又は「日常生活の中で今まで出来ていた動作がこのところ難しくなってきた」などと感じられる方のために、当院では理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が”生活の場”であるお宅に訪問し、その場でリハビリテーションの実施又はご家族への指導を行う訪問リハビリテーションを実施しています。